Título

Texto...

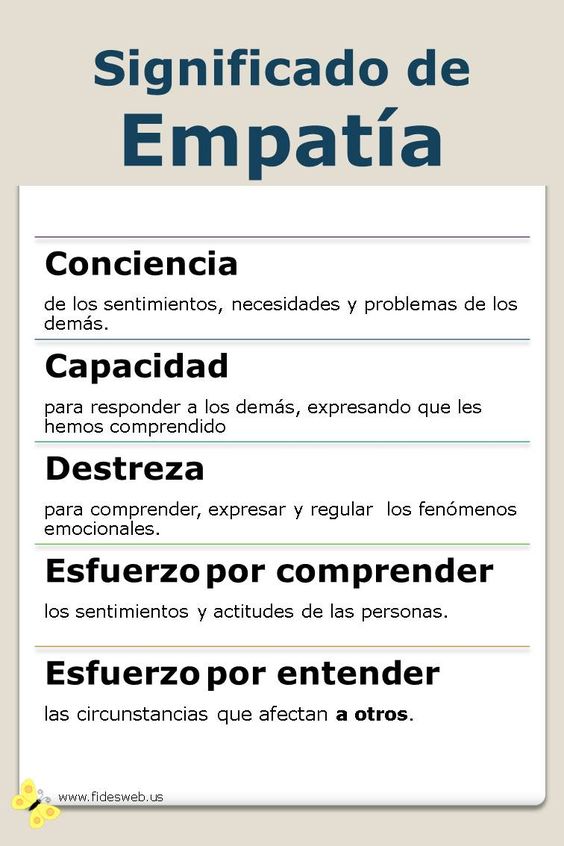

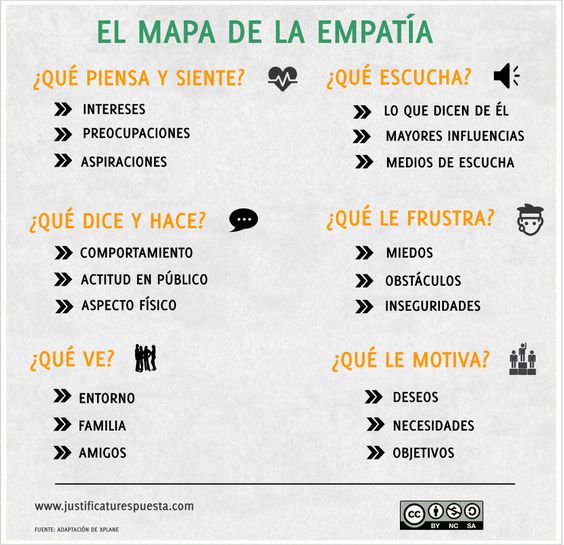

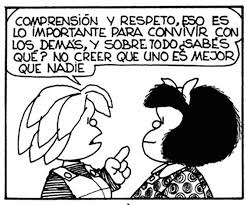

El término “empatía” se utiliza para describir una amplia gama de experiencias. Investigadores en la Emoción generalmente definen la empatía como la capacidad de sentir emociones de otras personas, junto con la capacidad de imaginar lo que otra persona podría estar pensando o sintiendo, libre de prejuicios.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, de tratar de comprender qué pasa por su mente, cómo y por qué se siente así, pero no desde nuestra perspectiva sino intentando pensar como piensa él, con sus creencias, sus valores…

Aunque existe un cierto consenso acerca de los correlatos conductuales de la empatía, no hay pleno acuerdo sobre su definición. Uno de los principales motivos, tal y como señalan Chlopan, McCain, Carbonell y Hagen (1985) reside en la discusión sobre si la empatía consiste en “ponerse mentalmente en el lugar del otro” o si por el contrario hace referencia a “sentir la emoción de forma vicaria”.

Los investigadores contemporáneos a menudo distinguen entre tres tipos de empatía

Nos permite conectar con otras personas hasta el punto de sentir, y aquí esta el matiz, en el sentir, lo mismo que están sintiendo y experimentar en nuestro cuerpo un eco de cualquier alegría o tristeza que estén experimentando. Esta es una forma de sintonía que solo puede discurrir a través de los circuitos cerebrales automáticos y espontáneos, propios del sistema neuronal ascendente. Supone sentir nuestros pensamientos, sentir los de los demás. El nivel de comprensión en este tipo de empatía puede ser el mismo, pero aquí el recorrido es diferente y hay una respuesta fisiológica muy similar a la de la otra persona.

Nos permite asumir la perspectiva de otras personas, entender su estado mental y gestionar, al mismo tiempo, nuestras emociones, mientras valoramos las suyas. Todas ellas son operaciones mentales propias de los circuitos descendentes de nuestrocerebro, es decir, los que emergen de las regiones prefrontales y doman las regiones inferiores. Supone pensar en nuestros sentimientos, pensar en los de los demás. Este tipo de empatía es casi un reconocimiento mecánico, propio y derivado de la necesidad primitiva de percibir los estados de los demás seres para mitigar posibles riesgos. En este tipo de empatía se regula la respuesta emocional y no hay un estrecho vínculo emocional con respuesta fisiológica.

Piensa que, aunque la empatía cognitiva o emocional nos permita reconocer lo que otra persona piensa y vibrar incluso con lo que siente, no necesariamente desemboca en la simpatía, es decir en la preocupación por su bienestar. Va más allá, y activa nuestro modo acción para ocuparnos de los demás y ayudarles, en el caso que sea necesario. Esto es, deriva en una actitud compasiva, asentada en una combinación del afecto y apego (sistemas ascendentes muy asentados en el cerebro).

La primera vez que se usó formalmente el término empatía fue en el siglo XVIII, refiriéndose a él Robert Vischer con el término alemán “Einfülung”, que se traduciría como “sentirse dentro de”.

Algunos filósofos y pensado- res como Leibniz y Rousseau habían señalado la necesidad de ponerse en el lugar del otro para ser buenos ciudadanos. También Adam Smith, en su Teoría sobre los Sentimientos Morales de 1757, habla de la capacidad de cualquier ser humano para sentir “pena o compasión...ante la miseria de otras personas...o dolor ante el dolor de otros” y, en definitiva, “ponernos en su lugar con ayuda de nuestra imaginación”

No fue hasta 1909 cuando Titchener acuñó el término “empatía” tal y como se conoce actualmente, valiéndose de la etimología griega εμπάθεια (cualidad de sentirse dentro).

Ya en pleno siglo XX, comienzan a surgir nuevas definiciones de la empatía. Así, Lipps señala que la empatía se produce por una imitación interna que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo en el otro. Uno de los investigadores pioneros en el estudio de la empatía desde un enfoque cognitivo es Köhler, para quien la empatía consiste en la comprensión de los sentimientos de los otros.

Años más tarde, Mead continuará con esta visión de Köhler, añadiendo que adoptar la perspectiva del otro es una forma de comprender sus sentimientos.

Por su parte, Fenichel habla de la empatía como identificación con el otro, noción que será retomada más tarde por algunas perspectivas más situacionales.

Un hito importante en el desarrollo del concepto de la empatía se produjo con la introducción del término adopción de perspectiva (“role-taking”) por Dymond. En esta línea de pensamiento, Hogan (1969) definió la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la mente de los demás o, en otras palabras, como la construcción que uno mismo tiene que llevar a cabo sobre los estados mentales ajenos. Para Hogan, por tanto, la empatía sería una capacidad metarrepresentativa. La propuesta de Hogan encuentra apoyo en algunos estudios recientes; así, se ha encontrado que las personas con síndrome autista muestran una deficiencia en teoría de la mente y también en empatía (Sharmay-Tsoory, Tormer, Goldsher, Berger y Aharon-Peretz, 2004; Elliot, Völlm, Drury, McKie, Richardson y Deakin, 2006).

También conocido como cerebro reptiliano (por ser exactamente igual a de un reptil) su única función en la supervivencia, mantenernos vivos.

Este cerebro no piensa, no siente emociones, es impulsivo, actúa antes impulsos, nos ayuda a mantenernos vivos ante cualquier amenaza.

Esta zona del cerebro es totalmente funcional desde que nacemos y se cree que, incluso, en el vientre materno. Engloba el lóbulo temporal, la zona orbitofrontal, la amígdala y el hipocampo.

Digamos que la zona de la corteza cerebral orbitofrontal es una de las principales responsables del desarrollo de nuestra capacidad empática. Funciona como estación de repetición que percibe y transmite nuestras sensaciones sobre el estado anímico propio y ajeno al resto de zonas del cuerpo.

Esta parte del cerebro logra modular y gestionar las emociones del sistema límbico para que podamos encajarlas en nuestro ambiente externo, permitiendo que seamos seres funcionales en la sociedad.

Es decir, nos capacita para actuar correctamente conforme a las normas sociales, así como para reflexionar sobre nuestros sentimientos y acciones.

De unos años a esta parte, parece que la ciencia va obteniendo respuestas, lo que le va permitiendo localizar dónde reside nuestra capacidad emocional. Entre otras cuestiones, los hallazgos en relación a este tipo de fenómenos se centran en las neuronas espejo.

Estas neuronas son células cerebrales cuya misión es reflejar la actividad que estamos observando y son las culpables de que, por ejemplo, bostecemos cuando alguien lo hace ante nosotros.

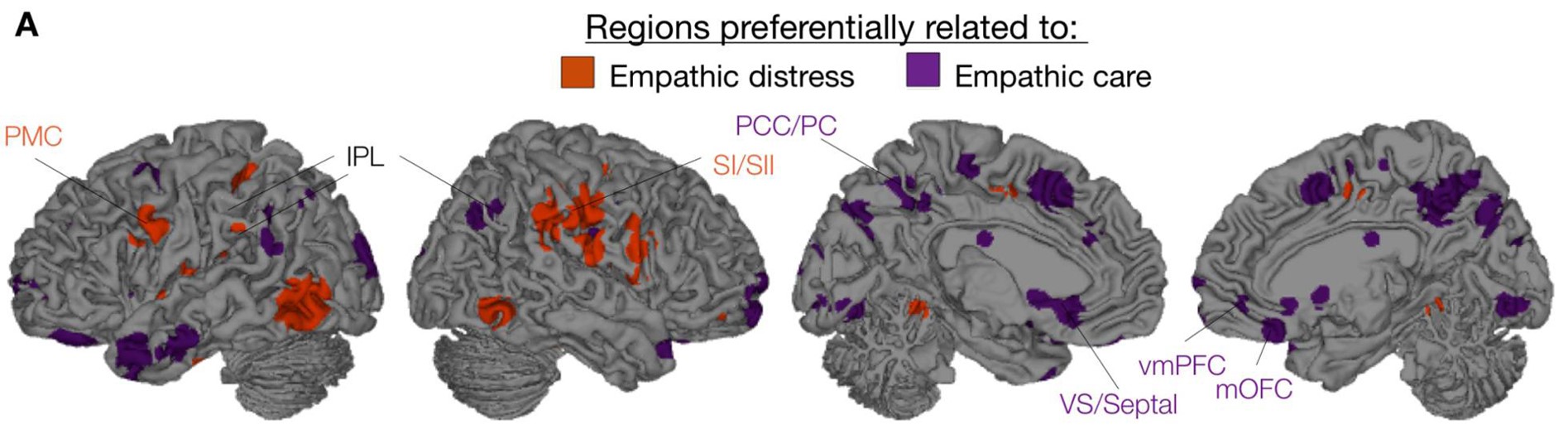

Estudios científicos de la Universidad de Monash, que aquellos con una alta empatía afectiva tenían una mayor densidad de materia gris en la “corteza insular“, justo en el centro del cerebro. Por otra parte, aquellos que tenían una alta empatía cognitiva también tenían una mayor densidad de materia gris en la “corteza mediocingular“, justo encima de la conexión entre ambos hemisferios cerebrales.

La conclusión de los investigadores es que la empatía podría llegar a perderse o alterarse si las zonas cerebrales anteriormente mencionadas se lesionan o modifican. También explicaría porque hay individuos que no tienen empatía, u otros que la tienen en exceso.

Las neuronas espejo se disparan de la misma forma cuando realizamos una acción que cuando observamos a alguien realizarla. El hecho de que nuestro cerebro reaccione igual, explica el aprendizaje por imitación, la emulación y también la empatía, ya que vivimos la acción de otro como nuestra y nos ayuda a comprenderla.

En 1996 el equipo de Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma (Italia), estaba estudiando el cerebro de monos cuando descubrió un curioso grupo de neuronas. Las células cerebrales no sólo se encendían cuando el animal ejecutaba ciertos movimientos sino que, simplemente con contemplar a otros hacerlo, también se activaban. Se les llamó neuronas espejo o especulares. En un principio se pensó que simplemente se trataba de un sistema de imitación. Sin embargo, los múltiples trabajos que se han hecho desde su descubrimiento, el último de los cuales se publicó en Science la semana pasada, indican que las implicaciones trascienden, y mucho, el campo de la neurofisiología pura. El sistema de espejo permite hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás. Su potencial trascendencia para la ciencia es tanta que el especialista Vilayanur Ramachandran ha llegado a afirmar: "El descubrimiento de las neuronas espejo hará por la psicología lo que el ADN por la biología". Rizzolatti ha pasado fugazmente por Madrid para participar en el simposio El Sustrato de la Sociedad del Conocimiento: El Cerebro. Avances Recientes en Neurociencia organizado por el Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense y por la Fundación Vodafone.

Pregunta. ¿Qué le parece el hecho de que se comparen las neuronas espejo con el ADN?

Respuesta. Es un poco exagerado, pero quizá Ramachandran tenga razón porque el mecanismo de espejo explica muchas cosas que antes no se comprendían.

P. ¿Qué explica?

R. Por ejemplo, la imitación. ¿Cómo podemos imitar? Cuando se observa una acción hecha por otra persona se codifica en términos visuales, y hay que hacerlo en términos motores. Antes no estaba claro cómo se transfería la información visual en movimiento. Otra cuestión muy importante es la comprensión. No sólo se entiende a otra persona de forma superficial, sino que se puede comprender hasta lo que piensa. El sistema de espejo hace precisamente eso, te pone en el lugar del otro. La base de nuestro comportamiento social es que exista la capacidad de tener empatía e imaginar lo que el otro está pensando.

P. ¿Se puede decir que las neuronas espejo son el centro de la empatía?

R. El mensaje más importante de las neuronas espejo es que demuestran que verdaderamente somos seres sociales. La sociedad, la familia y la comunidad son valores realmente innatos. Ahora, nuestra sociedad intenta negarlo y por eso los jóvenes están tan descontentos, porque no crean lazos. Ocurre algo similar con la imitación, en Occidente está muy mal vista y sin embargo, es la base de la cultura. Se dice: "No imites, tienes que ser original", pero es un error. Primero tienes que imitar y después puedes ser original. Para comprenderlo no hay más que fijarse en los grandes pintores.

P. Uno de los hallazgos más sorprendentes relacionados con este tipo de neuronas es que permiten captar las intenciones de los otros ¿Cómo es posible si se supone que la intención de algo está encerrada en el cerebro del prójimo?

R. Estas neuronas se activan incluso cuando no ves la acción, cuando hay una representación mental. Su puesta en marcha corresponde con las ideas. La parte más importante de las neuronas espejo es que es un sistema que resuena. El ser humano está concebido para estar en contacto, para reaccionar ante los otros. Yo creo que cuando la gente dice que no es feliz y que no sabe la razón es porque no tiene contacto social.

P. Pero para que el sistema de espejo funcione es necesario que exista previamente la información en el cerebro que refleja. ¿No es así?

R. En el útero de la madre se aprende el vocabulario motor básico, o sea que ya tenemos ese conocimiento, el básico, que es puramente motor. Más tarde, al ver a otras personas, el individuo se sitúa en su propio interior y comprende a los demás. La visión es la que proporciona el vínculo.

P. ¿Hacia dónde irán ahora sus investigaciones?

R. Queremos estudiar las bases neuronales de la empatía emocional en animales. Me gustaría ver si las ratas, al igual que los monos [en los que se han identificado ya varios tipos de neuronas espejo], tienen el sistema de espejo porque en ese caso, las podríamos utilizar para la investigación médica, porque los monos son animales demasiados preciosos como para hacer este tipo de trabajos.

P. ¿Y en humanos?

R. Estoy convencido de que los trastornos básicos en el autismo se dan en el sistema motor. Estos pacientes tienen problemas para organizar su propio sistema motor y como consecuencia no se desarrolla el sistema de neuronas espejo. Debido a esto no entienden a los otros porque no pueden relacionar sus movimientos con los que ven en los demás y el resultado es que un gesto simple es para un autista una amenaza.

El célebre descubrimiento del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti (Universidad de Parma, Italia) de las neuronas espejo a principios de los años noventa.

Rizzolatti y sus cols. observaron por primera vez las neuronas espejo en primates.

Curiosamente, estas neuronas están situadas en una región anterior de la corteza motora que sirve para predecir los movimientos voluntarios. Éstas se activaban previamente antes que el mono realizara una acción (como coger un objeto por ejemplo).

Pero lo más impactante fue que estas mismas neuronas también se activaban cuando el mono veía cómo el experimentador alargaba el brazo para coger el objeto él mismo.

Eran neuronas que reflejaban cómo el animal sentía en su mente lo que pasaba en la mente del experimentador; por esta razón se llamaron neuronas espejo.

Con el tiempo, gracias a los estudios con neuroimágenes funcionales, investigadores como el holandés Christian Keysers y sus colaboradores han observado la activación de las neuronas espejo en humanos; en concreto, se observaron en el cerebro de músicos novatos cuando aprendían a tocar la guitarra viendo como lo hace un experto, entre otras situaciones.

Así, cuando vemos a alguien en apuros o cayéndose casi podemos sentir el miedo o el dolor como si fuera propio. Además este tipo de trasferencia es innata. Dicho esto, preguntémonos, ¿qué mecanismo hace esto posible en nuestro cerebro? Todo apunta a las neuronas espejo y su conexión con diferentes áreas cerebrales.

Así, las neuronas espejo también tendrían que ver con la interpretación que hacemos de las acciones. No solo podrían ayudarnos a interiorizar y repetir una acción que acabamos de ver, sino que gracias a ellas podríamos entenderlas y darles sentido, entender por qué los demás actúan de cierta manera y si necesitan nuestra ayuda.

Somos muy influenciables. Tanto que el estado de ánimo de los demás nos puede afectar, haciendo que nuestro humor cambie. Cuando alguien con quien trabajamos está triste y su rostro nos transmite esa tristeza, no solo somos capaces de saber que algo le pasa, sino que además nuestro ánimo puede verse afectado; y es que la empatía no solo nos permite conocer lo que el otro piensa, también nos permite ponernos en su lugar, con sus circunstancias.

Además se ha comprobado que forzar la risa puede hacer que te sientas mejor. Haz la prueba: un día que te sientas decaído, ríete. El simple hecho de fingir la emoción de la alegría hará que te sientas mejor. También lo hará el estar con un grupo de amigos que no para de bromear y, aunque tengas un día horrible, seguramente las risas de los demás te contagiarán.

Teniendo en cuenta que las emociones de los demás pueden ser muy contagiosas y afectarnos, el exponernos a acciones que realizan los demás también puede serlo, sobre todo a una edad temprana. Así, la exposición a la violencia en los niños por medio de la televisión puede aumentar el grado de violencia en su conducta, ya que tendemos a imitar lo que vemos, teniendo en cuenta que no somo robots y podemos elegir nuestros actos.

Desde que somos pequeños imitamos. Primero los gestos de nuestra madre, más adelante jugamos a ser médicos, cocineros, policías, etc. En la adolescencia tenemos ídolos y personas a las que emulamos y de mayores algunos emulan ser personas de éxito y también siguen jugando a médicos.

Durante toda nuestra vida imitamos y nos ponemos en el lugar del otro, incluso fingimos ser alguien que no somos. Esta es la razón por la que existe el cine y el teatro, surge de nuestra necesidad de imitar y de vivir otra realidad.

A diferencia de los monos, que también tiene neuronas espejo que se activan cuando ven a otro realizar una acción, nosotros somos capaces de interpretar si alguien esta simulando, de conocer la intencionalidad o de hacer hipótesis sobre ella. Quizá esta es una de las características que nos diferencian, tenemos la habilidad de poner nombre a las acciones y además hacer hipótesis, muchas veces acertadas y otras malintencionadas, sobre la intención del otro.

Las neuronas espejo se pueden activar tanto oyendo, viendo, haciendo o pensando una acción, pero no va a tener el mismo impacto cada una de estas, por eso, al ver algo podemos reconocer mejor la situación que oyéndola. De hecho, los seres humanos trabajamos esencialmente con información visual, aunque el resto de sentidos sean igual de importantes.

No nacemos siendo empáticos, sino que esta habilidad interpersonal forma parte de nuestro correcto desarrollo emocional y social comenzando a desarrollarse desde la más tierna infancia.

Desde la psicología básica, la base de la empatía reside en las neuronas espejo, un tipo de neuronas que humanos y primates tenemos en el cerebro, y que permiten la captación e imitación de los estados emocionales de nuestros semejantes. Este regalo que nos hace nuestra biología posteriormente debe combinarse con la socialización para poder alcanzar unos niveles de empatía adecuados.

La empatía primitiva, que aparece ya desde los tres meses de edad, se desarrolla gracias a las situaciones de interacción con los adultos, facilitando la creación de vínculos afectivos intensos y privilegiados.

En este sentido, la actitud y la educación emocional de los padres es fundamental para que un niño desarrolle empatía. Por ejemplo, un niño cuyos sentimientos son ignorados por sus padres, que le dicen frases como “deja de llorar”, “no te pongas así”…, aprenderá a ignorar sus sentimientos y los de los demás. Del mismo modo, un niño al que se le atiende emocionalmente (se le escucha cuando se queja, se le dan besos, caricias, etcétera) aprenderá a escuchar sus propias emociones y las de los otros, abriendo paso a los primeros pasos del desarrollo de la empatía.

Muchas personas tienden a confundir estos términos. A través del siguiente juego diferenciaremos claramente ambos significados

El foco interno te ayuda a conectar con tus intuiciones y los valores que te guían, favoreciendo el proceso de toma de decisiones.

La persona indiferente a los sistemas mayores en los que se mueve está perdido.

El foco externo te ayuda a navegar por el mundo que te rodea.

La persona desconectado de su mundo interno carece de timón.

El foco en los demás mejora tu vida de relación.

La persona inconsciente ante el mundo interpersonal camina ciego.

Nos permite conectar con otras personas hasta el punto de sentir lo mismo que están sintiendo y experimentar, en nuestro cuerpo, un eco de cualquier alegría o tristeza que estén experimentando.

En la siguiente charla TED, El cerebro comunicándose, el neurocientífico Uri Hasson comparte los experimentos de su laboratorio que revelan cómo nuestros cerebros muestran una actividad similar o se alinean, cuando escuchamos la misma idea o historia.

Nos permite asumir la perspectiva de otras personas, entender su estado mental y gestionar, al mismo tiempo, nuestras emociones, mientras valoramos las suyas

Nos lleva a ocuparnos de los demás y ayudarlos, en el caso de que sea necesario. Implica una preocupación activa por su bienestar

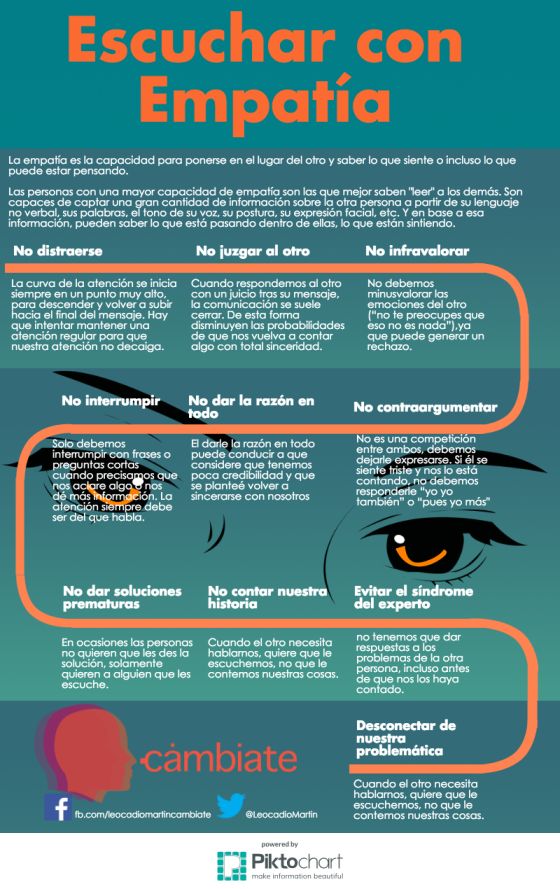

Esto es uno de los métodos más eficaces en los que puedes demostrar empatía por otras personas. La escucha activa consiste en escuchar deliberadamente. No se trata de concentrarte en tu teléfono o pensar en qué harás para la cena, sino de realmente asimilar lo que la otra persona dice.

Esto es uno de los métodos más eficaces en los que puedes demostrar empatía por otras personas. La escucha activa consiste en escuchar deliberadamente. No se trata de concentrarte en tu teléfono o pensar en qué harás para la cena, sino de realmente asimilar lo que la otra persona dice.

Mira a los ojos a la persona que habla (no lo hagas fijamente, pero procura mantener el contacto visual) y siéntate frente a ella. No permitas que tu mirada se desvíe hacia otra parte porque parecerá que no prestas atención y que no te importa lo que esta persona quiera decir.

Para escuchar activamente, necesitas tres cosas. En primer lugar, debes parafrasear lo que dijo la otra persona para demostrarle que entendiste el contenido. Esta también es una habilidad de escucha general. En segundo lugar, deberás reflejar tu reacción emocional, pues esta es una parte importante de la empatía debido a que le permite a la persona entender mejor y regular sus propias emociones. Esta es una razón fundamental por la que necesitamos la empatía de los demás. Sus reacciones nos permiten regular nuestras propias respuestas y les dan un sentido en el mundo. En tercer lugar, indica de qué manera tu respuesta determina tu comportamiento. Expresar tu comportamiento es otro elemento clave porque nuevamente demuestras que entiendes su estado emocional y le ayudas a determinar un comportamiento con el cual pueda continuar.

El solo hecho de escuchar a alguien no te ayudará a desarrollar un puente entre ambos. Abrirte emocionalmente es algo increíblemente difícil y valiente, pero profundizará en la conexión con otra persona.

La empatía es recíproca. Consiste en compartir las vulnerabilidades y una conexión emocional. Para practicar realmente la empatía, necesitas compartir tu propio panorama interno con alguien más y que esa persona también lo haga.

Esto no significa que debas contar toda la historia de tu vida a cada persona que conozcas. Debes decidir con quién compartirás tus historias pero, para practicar la empatía, debes estar abierto a la posibilidad y oportunidad de ser honesto, en especial con las personas que menos esperas.

Cuando encuentres a alguien con quien te gustaría abrirte, haz lo siguiente: en lugar de recurrir a los pensamientos u opiniones durante la conversación, procura expresar tus sentimientos con respecto a un tema determinado. Intenta usar frases en primera persona. Por ejemplo: “Estoy muy feliz de que nos hayamos reunido hoy día”. Por último, evita responder a una pregunta con algo como “No lo sé”, sobre todo si es personal. A menudo, las personas responden de esta manera para evitar profundizar en una interacción con alguien más. Intenta elaborar una respuesta que exprese realmente la forma en que te sientes.

No puedes hacerlo por todos y, como es obvio, debes preguntar antes de brindarle tu afecto físico a alguien con el fin de estar seguro de que es adecuado (incluso si has conocido a esa persona por un tiempo). No obstante, mostrar afecto físico puede aumentar los niveles de oxitocina y nos hace sentir mejor.

Si conoces bien a una persona, dale un abrazo, coloca tu brazo alrededor de sus hombros o una mano en su brazo. Esto no solo da a entender que tu atención se centra en ella, sino que crea una conexión entre ambos.

Se ha sabido que la oxitocina ayuda a las personas a interpretar mejor las emociones de los demás, de modo que un abrazo consensual puede mejorar tu inteligencia emocional así como la de la otra persona con quien empatizas.

Presta atención a tu entorno y a los sentimientos, expresiones y acciones de las personas que te rodea. Sé consciente de cómo podrían sentirse aquellos con quienes interactúas.

Observa tu entorno y percátate realmente de todo lo que te rodea. Presta atención a los sonidos, olores, las cosas que veas y regístralos de manera consciente. Las personas tienden a registrar las cosas de manera inconsciente. Por ejemplo, piensa en la cantidad de veces que has caminado o conducido hacia un lugar y no recuerdas en lo absoluto de cómo llegar llegaste de A hasta B. Sé consciente de tus alrededores.

Las investigaciones han demostrado que practicar la atención plena en tus alrededores y las personas que te rodean te hace más propenso a extender la empatía hacia ellos y brindar tu ayuda cuando alguien la necesite.

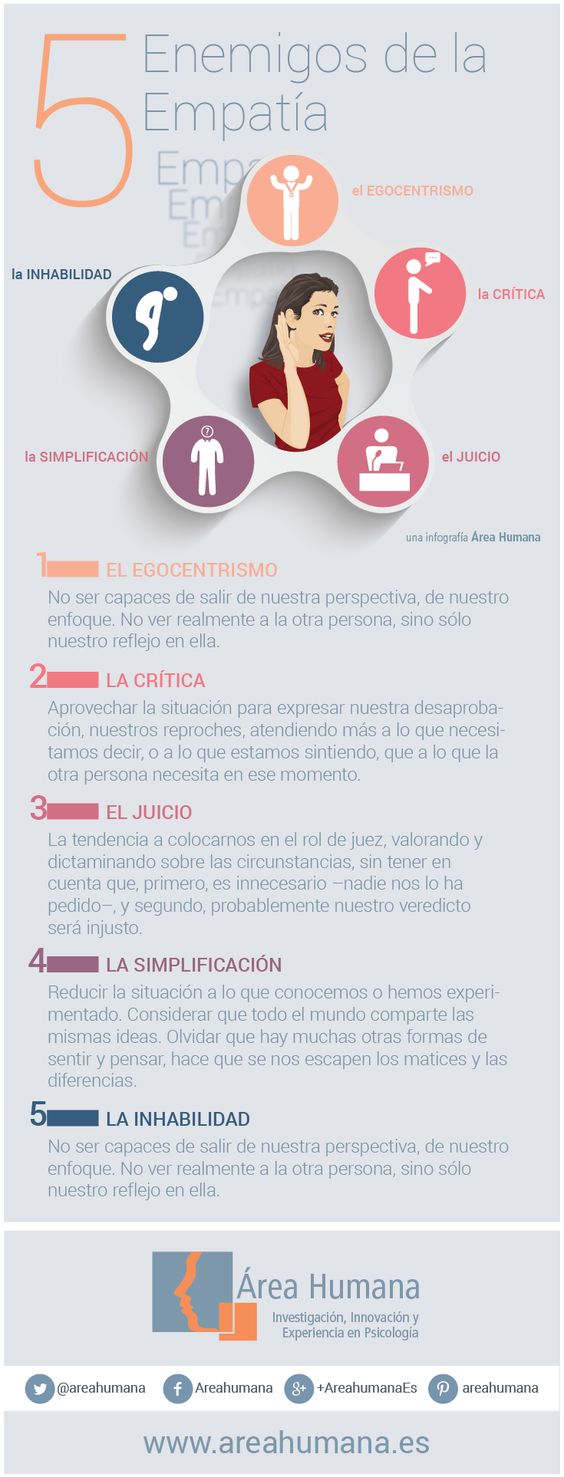

Este es un paso importante durante la práctica de la empatía y la atención plena. Puede ser realmente difícil ocultar el juicio inmediato, sobre todo cuando se conoce o interactúa por primera vez con una persona. No obstante, este es un paso crucial para ser empático.

Ofrecer ayuda puede resultar tan simple como sostener la puerta para una persona que también está entrando al mismo recinto que tú o comprarle un café a la persona que está detrás de ti en la cola. Puede ser tan grande como ayudar a tu abuelo a encender su computadora y explicarle cómo funciona o puedes ofrecerte a cuidar a los hijos de tu hermana el fin de semana para que pueda tomar un descanso.

Incluso ofrecer la oportunidad para ayudar puede ser un gesto empático. Dile a un amigo que si necesita algo, puede pedírtelo, y abrir las vías para que le brindes ayuda y apoyo.

Esto demostrará que ves lo que alguien está atravesando y quieres facilitarle la vida. Ofrecer tu ayuda es un excelente acto de empatía porque demuestra que estás dispuesto a ocupar parte del tiempo de tu día para hacer algo por alguien más sin pedir nada a cambio.

Intenta lograr un entendimiento más profundo de la perspectiva de alguien más sin decir inmediatamente que es malo o bueno. De esta manera, podrás alcanzar un nivel más profundo de entendimiento. Esto no significa que la otra persona sea buena o esté en lo correcto, sino tomarte el tiempo para lograr una perspectiva más profunda te ayudará a desarrollar la empatía hacia ella.

Desde luego, esto no significa que si alguien se comporta de una manera reprochable (p. ej. al decir cosas racistas o sexistas, o comportarse como un abusivo), no debas intervenir o decir algo. Hablar es un acto de valentía y compasión.

Hacer juicios apresurados acerca de los demás es un aspecto fundamental del ser humano. Desarrollamos esta capacidad gracias a nuestros ancestros con la finalidad de interpretar a las personas y situaciones potencialmente peligrosas. Sin embargo, puede ser complicado anular este mecanismo innato.

La próxima vez que te percates de que haces un juicio apresurado acerca de otra persona, intenta anular este juicio al hacer lo siguiente: (1) Observar a la persona a mayor profundidad en busca de formas en las que puedes empatizar con una situación por la que pasa. (2) Notar algunas de las cosas que dicha persona probablemente tenga en común contigo (cuando podemos descubrir similitudes universales, somos menos propensos a juzgar a los demás). (3) Hacerle preguntas a la persona para que puedas aprender más sobre su historia única.

Podemos ser una personas muy empáticas, pero si no lo demostramos, si no lo ponemos en práctica no sirve para nada. Dicho esto vamos a enumerar algunas ocasiones en la que podemos utilizarla:

Por el contrario, también pueden existir momentos y situaciones en las que no mostramos empatía:

EJEMPLOS

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

(EXTRAÍDAS DEL FABULOSO BLOG WWW.JUSTIFICATURESPUESTA.COM)

“He suspendido el examen de matemáticas con un cuatro”

Para contar lo que piensas a otros en el ámbito laboral o en una situación en la que te rodea gente desconocida, debes hacer uso de unos términos más cultos y estudiar bien tus palabras antes de hablar, para expresar con exactitud lo que quieres. Por ejemplo:

PARA EXPRESAR LA SIMPATÍA HACIA LA CAUSA O LAS ACCIONES DE UNA PERSONA

CUENTA USTED CON MI APOYO, SEÑOR

PARA MOSTRAR SOLIDARIDAD HACIA LAS IDEAS DE ALGUIEN Y SU PUESTA EN MARCHA

LE RESPALDAREMOS EN SU DECISIÓN

PARA HABLAR DE UNA SITUACIÓN QUE NO NOS PARECE JUSTA, MOSTRANDO DESACUERDO

ES INACEPTABLE LO SUCEDIDO

PARA EXPRESAR ALEGRÍA PORQUE EL RESULTADO FINAL DE ALGO HA SIDO BUENO

ME ALEGRA VER QUE HA TENIDO ÉXITO

PARA MOSTRAR APOYO Y NUESTRA TOTAL DISPOSICIÓN HACIA OTRA PERSONA

¿HAY ALGO MÁS EN LO QUE PUEDA AYUDARLE?

(SI ES NECESARIO)

(EXTRAÍDO DE LIBRO DE JACK SHAPHER “Despierta tu encanto. La guía del FBI para influir, atraer y convencer “)

El comentario empático tiene como finalidad mantener la atención de la conversación en la persona con la que estás hablando, en lugar de hablar de ti. Este es el primer paso para lograr hacer sentir bien a la persona que tienes delante. Pero coincidirás conmigo en que no es algo fácil de lograr, entre otras razones porque en demasiadas caemos en el error de pensar que el mundo gira a nuestro alrededor.

¿Qué se entiende por un comentario empático?

Aquí tienes dos ejemplos que cita el autor en su libro:

• “Hoy pareces contenta”.

• “Parece que tienes un mal día”.

Esto dos ejemplos consiguen que la persona que tienes delante sepa que alguien la está escuchando, que se preocupa por ella y por su bienestar. Pero el gran valor de este tipo de frases es que no solo hace que el otro se sienta bien, sino que también nos hace sentir bien a nosotros mismos.

(EXTRAÍDO DE LIBRO DE JACK SHAPHER “Despierta tu encanto. La guía del FBI para influir, atraer y convencer“)

• “Así que estás contento por como te ha ido el examen”.

• “Así que hoy te los has paso bien”.

Si te fijas en estas frases, verás como el interés recae siempre en el otro y no en ti, es decir, el otro es el verdadero centro de la conversación.

Fíjate en la diferencia de las dos frases anteriores con esta frase:

• Entiendo como te sientes.

En este caso no podemos hablar de un comentario empático efectivo porque se centra en el yo, aunque no lo parezca. Y lo que provoca es que la otra persona piense o responsa: “No, no tienes ni idea de como me siento entre otras razones porque tú no eres yo“.

Así que estás contento por como te ha ido el examen.

Así que hoy te los has pasado bien.

Si te fijas en estas frases, verás como el interés recae siempre en el otro y no en ti, es decir, el otro es el verdadero centro de la conversación.

(EXTRAÍDO DE LIBRO DE JACK SHAPHER “Despierta tu encanto. La guía del FBI para influir, atraer y convencer“)

Otro ejemplo de comentario empático tiene que ver con el lenguaje no verbal de la persona que se tienen delante. Imagínate que estás en el patio de tu centro durante el descanso y te encuentras a uno de tus alumnos que está sonriendo y parece feliz. Pues bien, fíjate en la diferencia entre estas dos frases:

• Comentario no empático: Yo también me siento bien.

• Comentario empático: Así que hoy las cosas te están saliendo tal y como querías.

(EXTRAÍDO DE LIBRO DE JACK SHAPHER “Despierta tu encanto. La guía del FBI para influir, atraer y convencer“)

Otro de los consejos que da Jack en su libro es la importancia de no repetir literalmente lo que ha dicho la otra persona. La razón es que puede causar en el otro una reacción que le haga poner a la defensiva. Pongamos un ejemplo:

• El otro: Hoy no me siento bien.

• Yo: Hoy no se siento bien, ¿eh?

Fíjate en el efecto que puede producir en el otro. Sin embargo, si en lugar de repetir lo mismo dijeras: “Así que hoy no es tu mejor día“, lo que estás propiciando es un acercamiento hacia el otro.

DE LAS PERSONAS EMPÁTICAS

* This Greater Good section, Research Digests, offers short summaries of recent studies on happiness, empathy, compassion, and more. Quick to read, easy to digest—we review the research so you don’t have to! Subscribe to the Research Digests RSS feed to receive future digests.

Managers with Empathy Might Improve Employee Health

"A Daily Investigation of the Role of Manager Empathy on Employee Well-Being"

Scotta, B.A., et. al. Organizational Behavior and Human Decision Processes, November 2010, Vol. 113 (2), 127-140.

Feeling sick at work? Maybe you need a more empathic manager. This study followed 60 employees at an IT company over two weeks, finding that employees were less likely to report feeling sick if they had a manager with a strong inclination to take an employee’s perspective and feel what he or she was feeling, whether it was positive or negative emotion. These employees also felt happier after making progress toward their goals at work than other employees who made similar strides but didn’t have an empathic manager. The authors suggest that managers who demonstrate empathy foster a climate of support and understanding at work, which boosts employee well-being—and, in turn, might make these workplaces more productive and cost-effective. —Bernie Wong

Two Degrees of Separation Can Still Reduce Prejudice against Muslims

"Prejudice against Muslims: Anxiety as a Mediator between Intergroup Contact and Attitudes, Perceived Group Variability and Behavioural Intentions."

Hutchison, P. and Rosenthal, H. Ethnic and Racial Studies, January 2011, Vol. 34 (1), 40-61.

Surveys suggest that there has been a considerable rise in prejudice against Muslims around the world since September 11. How can relationships between Muslims and non-Muslims be improved? In this study, non-Muslim participants from a London University were asked about the frequency and quality of their contact with Muslims. People who had more frequent high-quality contact with Muslims had more positive attitudes toward them, were more likely to see the unique qualities of individual Muslims (rather than stereotyping them as a group), had stronger intentions to act positively toward Muslims, and had less anxiety about interacting with Muslims. What’s more, the researchers uncovered the same attitudes among people who knew non-Muslims friendly with Muslims but didn’t have Muslim friends of their own. These findings are promising because they suggest not only that coming into contact with Muslims can reduce anti-Muslim prejudice but that simply knowing non-Muslims with Muslim friends can achieve the same goal. —Neha John-Henderson

When it Comes to Relationships, Reality Might Be Overrated

"Positive Illusions About a Partner's Personality and Relationship Quality."

Barelds, D. P.H.; Pieternel, D. Journal of Research in Personality, 45 (1), February 2011, 37-43.

When it comes to your relationship, it seems that reality might be overrated. In this study, researchers mailed surveys to 84 couples, asking each participant to answer questions about their personality, their partner’s personality, and their relationship quality. Researchers found that more agreeable and conscientious men and more extroverted women were more likely to see their partner more positively than their partner saw himself or herself. Although participants were generally accurate in measuring their partner’s personality compared to what the partner said about himself or herself, the results show that those who did hold “positive illusions” about their partner tended to be more satisfied with their relationship. —Bernie Wong

Es evidente que hay personas que por diversas razones tienen mucha capacidad empática y sin embargo otras, poseen enormes dificultades para entenderse con la gente y ponerse en su lugar. En cuanto a las actitudes que se deben tener para desarrollar la empatía destacan:

Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios; prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando, ya que no es suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos que demostrárselo; no interrumpir mientras nos están hablando y evitar convertirnos en un experto que se dedica a dar consejos en lugar de intentar sentir lo que el otro siente.

Habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros de los demás. Esto va a contribuir, no solamente a fomentar sus capacidades, sino que descubrirán también, nuestra preocupación e interés por ellos.

Una persona puede aumentar su capacidad de empatía observando con más detalle a los demás mientras habla con ellos, prestándoles toda su atención y observando todos los mensajes que esa persona transmite, esforzándose por ponerse en su lugar y "leer" lo que siente. Si mientras hablas con alguien, estás más pendiente de tus propias palabras, de lo que dirás después, de lo que hay a tu alrededor o de ciertas preocupaciones que rondan tu mente, tu capacidad para "leer" a la otra persona no será muy alta.

Neuroscientist V.S. Ramachandran explains what mirror neurons tell us—and what they don't—about empathy and other skills.

This week Greater Good editor-in-chief Jason Marsh is reporting on highlights from the recent Being Human conference in San Francisco, including a round-up of some of the key themes and speakers, and an interview on the evolutionary roots of altruism with Yale psychologist Laurie Santos. Today, we present an interview with neuroscientist V.S. Ramachandran on mirror neurons, the subject of his Being Human talk.

Did you ever have that sensation where you’re watching someone do something—serve a tennis ball, say, or get pricked by a needle—and you can just feel exactly what they must be feeling, as if you were in their shoes?

Scientists have long wondered why we get that feeling, and more than two decades ago, a team of Italian researchers thought they stumbled on an answer. While observing monkeys’ brains, they noticed that certain cells activated both when a monkey performed an action and when that monkey watched another monkey perform the same action. “Mirror neurons” were discovered.

Since that time, mirror neurons have been hailed as a cornerstone of human empathy, language, and other vital processes. But there has also been something of a mirror neuron backlash, with some scientists suggesting that the importance of mirror neurons has been exaggerated.

V.S. Ramachandran has been one of mirror neurons’ most ardent scientific champions. Ramachandran (known as “Rama” to friends and colleagues), a distinguished professor of neuroscience at the University of California, San Diego, conducted early research on mirror neurons; he has since called them “the basis of civilization” in a TED talk and touted their significance in his recent book The Tell Tale Brain.

“I don’t think they’re being exaggerated,” he said a few days ago at Being Human. “I think they’re being played down, actually.”

In his presentation at Being Human, Ramachandran discussed how research on mirror neurons and “phantom limbs” suggests an extraordinary human capacity for empathy. (See this post for more details.)

After his Being Human talk, I sat down with Ramachandran to discuss what we know—and what we don’t—about these celebrated brain cells. Below is a condensed version of our conversation.

Jason Marsh: First, could you explain a little bit about what mirror neurons are and how they were discovered?

V.S. Ramachandran: Well, basically Giacomo Rizzolatti and Vittorio Gallese and some of their colleagues in Italy discovered mirror neurons. They found these neurons in the frontal lobes of the brain—the pre-frontal areas of the brain—among what were originally found as motor command neurons. These are neurons which fire when I reach out and grab a peanut, another set of neurons which fire when I reach out and pull a lever, other neurons when I’m pushing something, other neurons when I’m hitting something. These are regular motor command neurons, orchestrating a sequence of muscle twitches that allow me to reach out and grab something or do some other action.

A subset of these neurons also fire when I simply watch another person—watch you reach out and do exactly the same action. So these neurons are performing a virtual reality simulation of your mind, your brain. Therefore, they’re constructing a theory of your mind—of your intention—which is important for all kinds of social interaction.

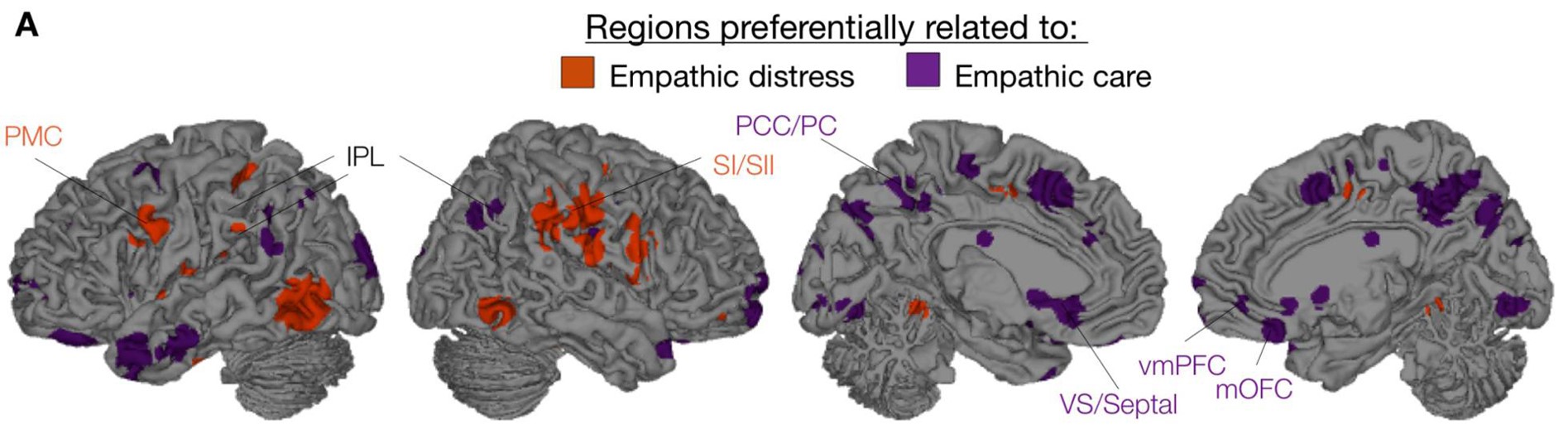

JM: So you’ve talked about the role of mirror neurons in motor skills. I wonder if you could elaborate on the role of mirror neurons in affective experiences, in emotional experiences.

VR: Well, people have asked me that already, and I don’t know much about it. All I know is they are involved in empathy for, say, touch or a gentle caress or pain.

For example, pretend somebody pokes my left thumb with a needle. We know that the insular cortex fires cells and we experience a painful sensation. The agony of pain is probably experienced in a region called the anterior cingulate, where there are cells that respond to pain. The next stage in pain processing, we experience the agony, the painfulness, the affective quality of pain.

Ramachandran speaking at Being Human. Ramachandran speaking at Being Human.

It turns out these anterior cingulate neurons that respond to my thumb being poked will also fire when I watch you being poked—but only a subset of them. There are non-mirror neuron pain neurons and there are mirror neuron pain neurons.

So these [mirror] neurons are probably involved in empathy for pain. If I really and truly empathize with your pain, I need to experience it myself. That’s what the mirror neurons are doing, allowing me to empathize with your pain—saying, in effect, that person is experiencing the same agony and excruciating pain as you would if somebody were to poke you with a needle directly. That’s the basis of all empathy.

JM: Just to clarify: When you talk about mirror neurons and non-mirror neurons, what percentage are you talking about?

VR: Between 10 and 20 percent [are mirror neurons]. For motor neurons, I think it’s a higher percentage—maybe about 20 percent. For sensory neurons, it’s about 10 percent. But these numbers are not all that accurate.

JM: So could you elaborate on the social implications and broader practical implications of mirror neurons?

VR: Well, [mirror neurons] enable me to see you as an intentional being, with purpose and intention. In fact, we suggested nearly a decade ago that mirror neuron dysfunction may be involved in autism. People with autism, ironically sometimes they mimic constantly what you’re doing, but it’s also true that they’re bad at imitation and they don’t have empathy, they don’t have a theory of mind, they can’t infer your intentions, they don’t engage in pretend play. In pretend play, what I do is temporarily say, “I’m going to be this superhero,” so you do role play. That requires a theory of mind.

So take all the properties of mirror neurons, make a list of them, and list all the things that are going wrong in autism—there’s a very good match. Not every symptom, but many of the symptoms match beautifully. And it’s controversial: There are about seven papers claiming that it’s true, using brain imaging, and maybe one or two claiming that there’s no correlation [between mirror neurons and autism].

JM: From your perspective, what do you think are some of the biggest misconceptions around mirror neurons—speculations that have yet to actually be validated by science?

VR: Well, I think as with any new scientific discovery, initially people are very skeptical. When people discovered that these neurons do exist, and that they exist in humans, then people went overboard and said they do everything. And I myself am partly responsible because I made this playful remark, not entirely serious, that mirror neurons will do for psychology what DNA did for biology and open up a whole new field of investigation. Turned out I was right, but it’s overdone—I mean, a lot of people, anything they can’t understand, they say it’s due to mirror neurons.

Los seres humanos experimentan la empatía afectiva desde la infancia, sintiendo físicamente las emociones de sus cuidadores y, a menudo reflejando esas emociones. Empatía cognitiva surge más tarde en el desarrollo, en torno a tres o cuatro años de edad , más o menos cuando los niños comienzan a desarrollar un “elemental teoría de la mente “, es decir, el entendimiento de que otras personas experimentan el mundo de manera diferente de lo que hacen.

A partir de estas primeras formas de empatía, la investigación sugiere que podemos desarrollar formas más complejas que recorrer un largo camino hacia la mejora de nuestras relaciones y el mundo que nos rodea. Aquí están algunas de las mejores prácticas basadas en la investigación para fomentar la empatía en nosotros mismos y los demás.

Music can make us feel nostalgic, melancholy, or energized. It can make us want to dance. And, a new study suggests, it can make us feel more connected to other people, especially when we play music together.

The study, recently published online in Psychology of Music, suggests that interacting with others through music makes us more emotionally attuned to other people, even beyond the musical setting.

© omgimages

Researchers at the University of Cambridge observed 28 girls and 24 boys, all between the ages of 8 and 11, from four different schools in the United Kingdom with a similar socioeconomic makeup.

Roughly half of these children were randomly assigned to a special music program that the researchers designed, where children met once a week in small groups for an entire school year to play games that encourage interaction, imitation, and “mindreading” through music. For example, in the “Mirror Match” game, the children had to repeat or match a short piece of music played by another student. In the “Improvising Rhythm” game, the children had to coordinate their playing even as the rhythm was being constantly changed.

The other half of the students also participated in weekly games that encouraged interaction and imitation, but their games were without music, using techniques like storytelling and drama instead.

Before and after participating in either of the two groups, all children in the study took an array of tests to measure their “emotional empathy,” or their ability to experience another’s emotional state as their own.

In one of these tests, children viewed a brief movie clip showing a character in an emotional scene. Each child was then shown pictures of faces expressing six different emotions, and was asked to select the expression that most closely matched his or her own feelings after viewing the clip. Children demonstrated greater emotional empathy if they selected the expression that corresponded most closely with the character’s emotion.

The children also had to say whether they agreed with 22 statements designed to measure empathy, such as “I really like to watch people open presents, even when I don’t get a present myself.”

The results show that after the school year ended, empathy increased significantly among children in the music group but not in the group that played non-musical games.

That finding was somewhat surprising to the researchers, says Tal-Chen Rabinowitch, a doctoral student at Cambridge’s Center for Music and Science and the lead author of the study.

“In a way we expected the children who participated in the control games group interaction program to also show an enhanced capacity for empathy following the program,” she says.

The increased empathy among children in the music group suggests that interacting through music may hone our general ability to share the psychological states of others.

Still, Rabinowitch says she and her co-authors are hesitant to draw any definitive conclusions from this single study, since the number of students involved was small. In their Psychology of Music paper, they write that more research, involving larger groups of students, is needed to strengthen the link between music and empathy, and to explore how long the emotional effects of group music training can last.

This research is important, they argue, because prior studies have suggested that empathy is vital to kind and cooperative behavior, and to motivating people to stand up against bullying.

“Therefore,” says Rabinowitch, “if there is a way to educate for empathy using music as an enjoyable and welcoming medium, then it is important to be aware of this and understand how it can be done.”

(*) ¿En qué categorías encajará el trabajo del futuro, que yo lo tenemos con nosotros?, y más con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), y nuevas generaciones de robots “inteligentes”.

|

1. ¿Qué es empatía?

|

|

2. Entre las diferentes dimensiones que componen la empatía, la emocional:

|

|

3. ¿Cuándo demostramos empatía?

|

|

4. ¿Cuándo no demostramos empatía?

|

|

5. ¿Qué afirmación de las siguientes acerca de la empatía es correcta?

|

Debe acertar el 60% de las preguntas para superar el test

|

|

|

Fallos |

Aciertos |

|

Porcentaje obtenido: 0% TEST NO SUPERADO TEST SUPERADO |

||

El término “empatía” se utiliza para describir una amplia gama de experiencias. Investigadores en la Emoción generalmente definen la empatía como la capacidad de sentir emociones de otras personas, junto con la capacidad de imaginar lo que otra persona podría estar pensando o sintiendo, libre de prejuicios.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, de tratar de comprender qué pasa por su mente, cómo y por qué se siente así, pero no desde nuestra perspectiva sino intentando pensar como piensa él, con sus creencias, sus valores…

A través de este curso online el participante será capaz de:

1. ¿Qué es la empatía?

2. La empatía a lo largo de la historia

3. Neurociencia: Cerebro y Empatía

4. ¿Cómo se adquiere la empatía?

5. Simpatía vs Empatía

6. Dimensiones de la empatía

7. Demostración de la empatía

8. Como expresar empatía

9. Beneficios de la empatía

10. Como cultivar la empatía

La empatía

Luis Moya Albiol

La empatía en la empresa

Luis Moya Albiol

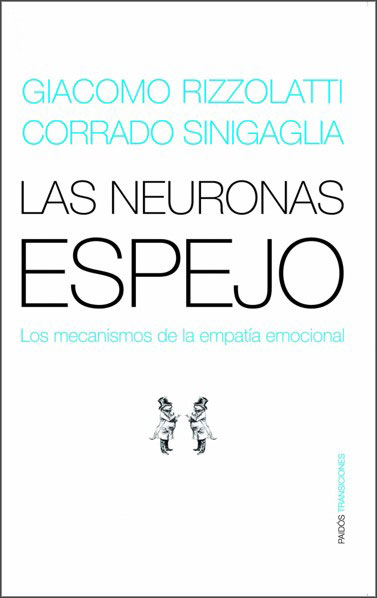

Las neuronas espejo: Los mecanismos de la empatía emocional

Corrado Sinigaglia y Giaccomo Rizzolatti

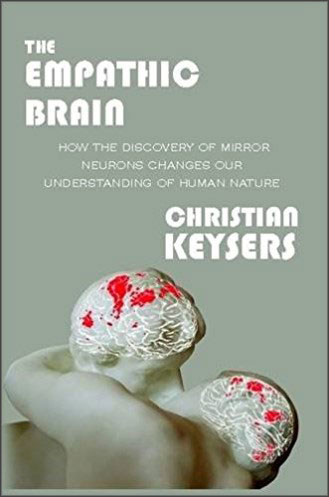

The Empathic Brain

Christian Keysers

Generar empatía

Dev Patnaik y Peter Mortensen

Focus

Daniel Goleman

DESPIERTA TU ENCANTO LA GUIA DEL FBI PARA INFLUIR, ATRAER Y CONVENCER

MARVIN KARLINS